手術症例

避妊・去勢手術

犬・猫の避妊手術

全身麻酔をかけて開腹し、左右の卵巣と子宮を摘出する手術です。

生殖器の病気の予防、望まない妊娠を避け、発情にともなう体調の変化やストレスから解放されます。

犬・猫の去勢手術

全身麻酔をかけて陰嚢近くの皮膚を切開し左右の精巣を摘出します。

性ホルモンが原因で発生しやすい病気の予防や、マーキングなどの性ホルモンに関連した問題行動の抑制が期待できます。

停留精巣(精巣が陰嚢内に降りてきてない状態)の場合は、腫瘍の発生率が正常犬より10倍ぐらい高いと言われています。

一般外科症例

鼠径ヘルニア・臍ヘルニア

ヘルニアは、体内の臓器などが、本来あるべき部位から脱出した状態を指します。

鼠径ヘルニアとは、鼠径部(内股の部分)から、臍ヘルニアとは、臍(おへそ)の部分から体内の臓器などが脱出する疾患です。

多くの場合は、外科適応になり、体内臓器が飛び出さないように、その穴を塞ぐ手術になります。

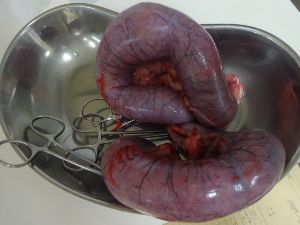

子宮蓄膿症

子宮内の細菌感染により、子宮の中に膿が貯留する病気で、危険性の高い全身性感染疾患です。

水を飲む量が増えおしっこの回数が増えたり、元気がなくなったり、お腹が膨らんできたりなどの症状がみられます。

第一選択の治療法は、外科手術により卵巣子宮を摘出します。

帝王切開

また、ブルドックなどの短頭腫では、正常分娩が困難な場合が多く、帝王切開が選択されることが多々あります。

手術では、手術台で新生仔を取り出す執刀チームと、取り出した新生仔を蘇生するチームとに分かれてスタッフ一丸となって手術にあたります。

膀胱・尿道結石

石が出来る原因には、遺伝的な体質、尿路感染や水やフードの成分やその他様々な疾患(副腎皮質機能亢進症、糖尿病など)があります。

また、石が尿道を塞いでしまったら、命に関わる急性腎不全がおきます。

会陰尿道瘻形成術

オス猫の陰茎部尿道の損傷や閉塞・狭窄などに対して排尿可能な状況を得るために行われる手術です。尿道閉塞を繰り返し、尿が出なくなり、内科的にコントロールができなくなってしまった症例などに適応します。

写真の猫ちゃんは、尿道粘膜部分が外気にさらされないように、包皮を残す方法で手術しました。

RIMG3931.JPGRIMG3941.JPG

↑尿道に石がつまっています。

消化管内異物

異物が胃内にある場合、可能であれば催吐処置を行いますが、処置できない場合は麻酔下で内視鏡又は手術で異物の摘出を行います。

消化管内異物は、場合によっては、死を招く可能性もあり、日頃の生活の中での注意が必要です。

会陰ヘルニア

重症度に応じ、総鞘膜の利用、内閉鎖筋を使用した手術や人工メッシュなどを使用して手術をします。

胃拡張捻転症候群

一般に大型犬で発症し、食後の運動やストレスが関与しておこります。

症状は、急激にお腹が大きく膨らみ、衰弱・虚脱を示します。

この病気は死亡率が非常に高く、できるだけ迅速で適切な対応が必要な救急疾患です。

胆嚢粘液嚢種

中高齢の犬に発生することが多く、胆嚢が破裂してしまうこともある危険な病気です。

内科療法であまり改善がみられない場合や完全に病気を治すことを目指す治療法として、胆嚢を取ってしまう手術があります。

脾摘

脱肛

幼弱動物では、主に内部寄生虫や腸炎に伴い、中年齢から老齢の動物では腫瘍や会陰ヘルニア、神経性の問題などに伴って発生します。

治療には、手指を用いて整復したり、一時的に縫合によっておしりの穴を小さくする処置をします。整復困難な場合は、脱出部の切断が必要となります。

左の写真は手術前、肛門の粘膜が反転しています。

右の写真は術後。通常のお尻の穴に戻りました。

軟口蓋過長症

軟口蓋過長症とは、短頭種のパグ、フレンチブルドックや最近ではチワワなどにみられます。

咽頭の奥のひだが長く気道をふさぐため、吸気時にフガフガと音をたてて呼吸困難になったり、熱中症にもなりやすくなります。

軟口蓋を短縮する手術を実施します。

手術前と手術後(3週間)の写真です。

外鼻孔狭窄

軟口蓋過長症と同様短頭種に多く、鼻の穴が狭いことによって呼吸困難になりやすくなります。鼻の穴を広げ、通気性をよくします。

手術前と手術後(1週間)の写真です。

全耳道切除

全耳道切除術は、この垂直耳道と水平耳道を切除する手術です。

内科療法が奏功しない外・中・内耳炎や耳の中の腫瘍で適応することがある術式です。

猫の全抜歯

重度の歯周炎、口内炎を患っており、内科療法で治療が困難な場合の選択肢として、全身麻酔をかけて抜歯を行います。

抜歯を行うことにより症状の悪化を阻止できます。

手術前と手術後(1週間)の写真です。

術後、口の痛みが取れ、無麻酔でも口が大きく開けられるようになりました。

大腿骨頭切除

大腿骨の骨頭は取り除いても、多少の運動機能の制限はされますが、股関節周囲の筋肉によって安定を保ちます。

膝蓋骨脱臼

常時、膝のお皿が外れている状態の患者では、手術が適用されます。

術式はお皿が外れないようにお皿の下の骨を削ったり、脛骨という骨を転移したり、いくつかの術式を組み合わせて手術を行います。

第三眼瞼腺の脱出(チェリーアイ)

チェリーアイとは、目の瞬膜腺というものが飛び出てしまう病気です。

この病気の見た目が目からさくらんぼ(チェリー)が出てるように見えるためこのように呼ばれています。

治療には外科的整復が一般的で、瞬膜腺を元の場所に戻す手技をとります。

手術前と手術後(3日)の写真です。

眼球摘出

適応症例には、難治性の緑内障・感染症、重度の眼の外傷、眼の中の腫瘍などがあります。

眼球を取ることに、抵抗を感じると思いますが、この手術により、動物の状態(痛みの緩和)が改善されることは多いです。

義眼挿入

簡単に言うと目の中身を取ってシリコンボールを入れます。

視覚の回復が望めない緑内障において疼痛の除去、長期内科療法による副作用などを軽減する目的で実施します。

乳腺腫瘍

「がん」の場合、大きくなってくると表面が崩れて潰瘍状になることがあります。

腫瘍が大きくなると転移率、再発率も上がるので早めに発見してあげることが大切です。

乳腺腫瘍の治療の中心は外科療法です。初期であれば「がん」であっても完治の可能性があります。

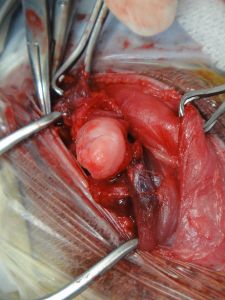

卵巣腫瘍

出産経験がない老犬に多いことから、卵巣ホルモンが起因している可能性は高いとされています。

治療は外科的手術が一般的です。

手技としては、卵巣と子宮を全て取る方法をとります。

精巣腫瘍

停留精巣(精巣が陰嚢内に降りてきてない状態)の場合は、発生率も正常犬より10倍以上高いと言われています。

肛門周囲腺腫

この腫瘍はホルモン依存性が高く、多発することも多い腫瘍です。

肛門周囲の腫瘍により刺激が加わると、患部をなめたり、お尻を床にこすったりします。

また、腫瘍の大きさによっては肛門がふさがれて便が出にくくなることもあります。

通常は腫瘍切除と去勢手術を同時に実施します。

甲状腺腫瘍

比較的大きくなるまで症状は出にくいので気付かれない事が多いですが、発見が早いほど治る率が高くなります。

腫瘍が大きくなると、咳などの呼吸器症状や嚥下困難など腫瘍による圧迫症状が現われます。

治療法、根治率は進行度により違ってきますが、初期であれば手術で治すことも可能です。

口腔内悪性黒色腫 下顎骨全切除術

下顎部歯肉にあった腫瘤が急速に大きくなり、元気・食欲などのQOLが著しく悪化。

緩和的治療を目的として下顎骨全切除を選択しました。

術後は片顎がない生活ですが、QOLは著しく改善しました。

R0019188.JPGR0019933.JPG

切除した左下顎骨 術後3ヶ月

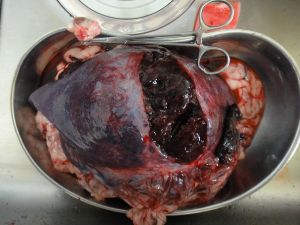

肝細胞癌 肝葉切除術

犬において肝細胞癌は肝臓の腫瘍の中で最も発生率が高い腫瘍であり、肝細胞の壊死あるいは出血を伴います。肝臓全体に腫瘍が散在しているケースでは予後はよくありませんが、この症例では腫瘍が限局していたため、一つの肝臓の葉を摘出したことで、術後の経過は良好です。

R0019910.JPGR0019928.JPG

↑腫瘍の一部がはじけて出血を伴っており、ショック状態で運ばれてきました

エキゾチック動物の手術症例

うさぎの避妊手術

望まない妊娠と偽妊娠および中齢のメスでの生殖器疾患(子宮・乳腺の腫瘍、子宮内膜炎など)を防ぐ事ができます。

うさぎの子宮の病気は、犬や猫に比べても、かなり高い頻度で発生します。ある報告では、3歳以上のうさぎの50%以上が、5歳以上のうさぎの80%以上が子宮になんらかの病変を持っていると言われています。

これは腫瘍化した子宮です

うさぎの去勢手術

犬猫と同様で全身麻酔をかけて左右の精巣を摘出する手術です。

術後、精巣疾患の予防、オスの攻撃性の減少・消失、尿スプレーや糞便によるマーキングの緩和がみられます。

うさぎの毛球症・消化管内異物

ウサギはきれい好きな動物で、頻繁にグルーミング(毛繕い)を行います。

その際に飲み込んだ毛が胃や腸に詰まってしまうことがあり、ウサギの毛球症と呼ばれています。

毛だけではなく、タオル片、ビニールなどを飲み込んでしまって胃や腸に詰まることがあります。

このような事態で内科療法で治療が困難な場合は、麻酔をかけて胃内・腸内の異物を取り出します。

DSC07331.JPG

指し示しているところが腸内で詰まった毛玉です。

詰まりがある所から色が悪くなっているのが分かります。

DSC08225.JPG

異物癖のあるウサギさん:胃の中から毛玉を含め、

絨毯の一部、ヘアゴムなどが出てきました。

うさぎの歯削り

様々な原因で噛み合わせがうまくいかなくなると、不正咬合という歯の病気になります。

不正咬合に陥ると餌を食べたくても食べられない状態になるなど、ウサギにとって深刻な事態になります。

一度症状が出るとなかなか元に戻すことは難しいので、伸びすぎた歯を定期的に削ります。

臼歯(奥歯)の場合、麻酔下での治療となります。

術前:尖った歯が舌に刺さっていました 術後:削って尖りがなくなりました

うさぎの腹腔内膿瘍

ウサギのお腹の中に膿瘍(膿の塊)ができて、腸管や他の臓器を圧迫したり、癒着したりしてお腹の状態が悪くなる病気です。

膿瘍の大きさや発生部位にもよりますが、うさぎの命を脅かすことが多いです。

治療としてはとてもリスクが高いのですが、全身麻酔下で、お腹を開けて膿瘍を取り出すという方法があります。

DSC02669.JPG

うさぎの乳腺腫瘍

ウサギの乳腺腫瘍は決して多い疾患ではありませんが、発症すると悪性の乳腺癌であることが非常に多いです。

治療としては、全身麻酔下で外科的に摘出します。

DSC00498.JPG

うさぎの膀胱結石

膀胱内にできた結石を膀胱結石と呼び、うさぎの結石の多くは球状です。

症状は頻尿や血尿、排尿障害がみられ、尿道移行部で結石が閉塞を起こすと排尿痛が強くなり、尿毒症に移行する事もあります。

R0014091.JPGR0013984.JPG

うさぎの化膿性虫垂炎

盲腸の先端の虫垂と呼ばれる部分に細菌が感染して起こる炎症です。

細菌感染を起こすと虫垂がうまく動かなくなり、食物が詰まります。

最悪の場合、虫垂が壊死して穴が開き、腹膜炎になって死亡してしまう可能性もある疾患です。外科治療では細菌感染を起こして動かなくなった虫垂を切除します。

DSC07172.JPG

うさぎの肝葉捻転

うさぎの肝臓は葉間裂という肝臓の切込みが深いため、何かの拍子に肝臓が捻じれてしまうことがあります。うっ滞や毛球症などでの胃による圧迫が関係しているも多いです。

DSC06692.JPG

フェレットのインスリノーマ

都島本通りどうぶつ病院

地下鉄 谷町線「都島駅」 徒歩5分

JR 環状線「桜ノ宮駅」 徒歩5分

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00-12:00 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 16:00-19:00 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ※ | ◯ | ー |

◎診療受付は終了15分前まで(午前;11:45 午後18:45)

※金曜午後の診療は15:00〜18:00(受付は17:45までです)